坚持以人为本,坚持可持续发展,坚持一切从实际出发,贯通历史现状未来,统筹人口资源环境,让历史文化与自然生态永续利用、与现代化建设交相辉映。

——习近平主席,2014年2月26日考察北京市总体规划时指出

在互联网的时代背景下,乌镇3.0的城乡空间营造,将顺应未来生产生活方式的变化趋势,建设信息时代的“共生城市”,实现共建、共享、共治。体现在人与自然、人与人、古今中外、城镇与乡村、线上与线下等方面的融合共生。

1.人与自然的融合共生

采取尊重自然、尊重生命的态度,营造人水相依,生活、生产、生态、生命,四生合一的人居环境。

彰显城景交融的生态田园风情

统筹配置全域空间资源,形成“规模适度、小巧精致、田园风情”的小镇风貌。传承江南水乡古镇韵味,遵循城乡融合的新时代布局理念,以及人性化尺度等方面的要求,对城乡发展规模实行总量适度控制。塑造“田园环绕、水网渗透,绿在城中、城在绿中”的美丽格局,营造既有田园式的自然恬静、又有浓郁文化氛围和现代时尚气息的田园风情小城镇。

乌镇田园风情规划引导

遵循以水为脉的空间生长模式

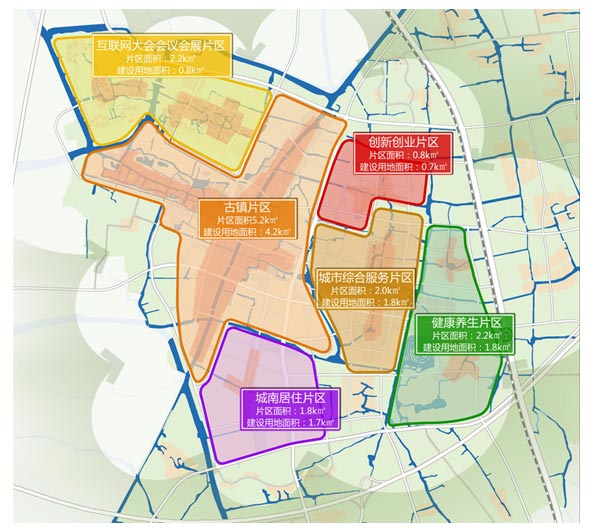

构建互联网时代下“以水为脉、活力核、共生片区单元”的空间有机生长模式。梳理现状水体脉络、打通水系分支,将其作为城市空间布局的基础性结构骨架,串接各片区和乡村活力核,并以活力核聚合形成共生片区单元。以古镇片区为核心,周边布置互联网大会会议会展片区、城市综合服务片区、创新创业片区、健康养生片区和城南居住片区等多个组团,外围圈层环绕旅游、创新等多功能的乡村组团,最终形成1+5+n的乌镇片区单元模式。

乌镇城镇空间的组织模式

乌镇功能片区单元

构建多彩体验的休闲游憩网络

结合乌镇自然生态基底,构建全域游览、多元主题的休闲游憩网络。打造全域水上游览环线、休闲骑行网络和生态主题公园体系,提供多元深度休闲体验。

水上游览环线:依托镇域密集水网,构建全域水上游览环线,将镇区与镇域其他休闲农业、康体运动节点相连,丰富度假活动、拓展度假活动范围。

休闲骑行网络:结合镇域水网和乡村道路,构建全域健康休闲绿道和骑行网络,串接主要的生态和乡村游览节点和水上换乘码头,供游客骑行游览田野、树林、湿地、花海、河流、村落、古镇等田园风光,体验乡土风情。

主题休闲公园体系:面向全生命周期人群,建设康体运动、郊野休闲、民俗体验、文化遗产等生态主题公园,通过区域健康绿道系统串接镇区公共空间及周边主要公园,提供多元深度的休闲体验。

乌镇主题休闲公园体系

2.人与人的融合共生

随着时代背景和乌镇职能的变化,乌镇将形成本地人和外来客共存并举的人口结构特征,以旅游业带动的游客群体和以创新创业带动的创客群体将成为信息时代乌镇人群的重要组成部分。

面向居民、游客、创客等各类人群的多种需求,构建功能复合的城乡活力空间和服务环境,促进各类人群之间的交流融合是乌镇共生发展的重点。

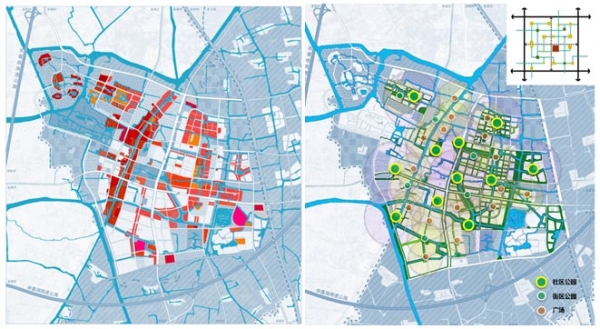

构建便捷可达的公共空间体系

公共服务走廊:依托水网脉络和公交骨架,构建城市活力公共服务走廊,鼓励社会交往,激发城市活力。

公共空间网络:每个街区步行5分钟可到达广场和街区公园;步行10分钟可到达社区公园,提供便捷可达的公共开放休闲空间。鼓励城市街道、广场、滨水公共空间面向不同人群提供丰富多彩的公共活动,营造新江南水乡“慢静闲、优雅乐”的生活方式。

乌镇公共空间体系

营造促进交流的城镇十字活力核

以复合性功能引导多元人群向活力核集聚,以人性尺度和活力场所促进各类人群的交往和融合。遵循历史上以水网十字为中心的空间生长逻辑,在水系交汇处形成中心场所,构建互联思想、融合创新的乌镇十字活力核。活力核与公交站点紧密结合,提供满足各类人群需求的公共服务。

打造活力包容的复合社区单元

在社区层面构建彰显城市活力和包容的复合社区单元。复合社区中心围绕居民、游客和创客的的不同需求提供工作、办公和交往等多种类综合服务,促进多样人群聚集,推动思想交流与人群融合。

社区服务单元功能组成

人性化空间尺度促进人群互动

充分考虑人文精神导向下的尺度营造,对建筑、街巷、开敞空间以及基本邻里单元的尺度进行控制,打造舒适宜人、充满活力、促进人们交往交流的空间环境。

建筑、街巷及开敞空间尺度控制引导

3.古今中外的融合共生

以传统乌镇文化基因作为乌镇发展的根本和灵魂,并适应时代特征和传承创新要求,融入开放包容的国际化元素和现代互联网手段,实现传统与现代、国际化与本土化的融合共生。

营造水乡诗意空间,建立古今对话共鸣

延续乌镇传统江南水乡特色,塑造“历史与现实交汇,古韵与时尚共荣”的景观特色,营造新水乡诗意空间。延续乌镇水乡景观风貌特点——清水穿镇,黑瓦白墙,田园围绕,千年风韵。以塑造新水乡诗意空间为目标。

建立旧城和新区之间建筑风貌的对话和共鸣。在保护传统建筑风貌不受影响的情况下,实现传统与现代相呼应的江南水乡新风貌。

乌镇古今融合发展路径

构建全景游览展现,促进古今文化传承

传承传统历史文化脉络,打造“乌镇历史文化环廊”,串联谭家湾遗址公园、乌镇名人故居和重大历史事件发生地等历史文化场所;并串联文化场馆集群、艺术家交流中心、乌镇戏剧工坊,形成多层次多主题的文化体验内容。

面向未来互联网时代发展,打造“乌镇互联网文化体验核心轴”,串联互联网创新工坊、乌镇ID纪念馆、互联网生活体验馆等,构筑全场景展现、触手可及的数字文化体验空间。

深度挖掘文化资源,促进产品本土化

充满挖掘乌镇传统历史文化和民俗文化资源,对乌镇传统文艺、传统手工艺、戏曲、民俗活动、特色美食等非物质文化遗产进行深度创新转化,改造为适合当代人旅游体验的旅游产品和艺术节庆活动。通过多元化、个性化、特色化的旅游产品,满足不同国际旅游者的需求。保护和传承江南水乡传统文化,融入具有时代精神和国际影响的当代文化艺术,以及基于互联网基因的数字技术创意产业和互联网文化,提供深度愉悦的精神文化体验。

提升综合环境品质,促进品牌国际化

按国际标准、国际惯例、国际市场的需求,全面提升乌镇基础设施、城市管理、公共服务等领域的国际化水平,完善城镇的国际化功能。大力实行品牌战略,依托世界互联网大会和乌镇戏剧节等平台,促进国际交流,扩大品牌影响力。规范乌镇品牌保护管理,贯通品牌产业链,全面提升乌镇品牌附加值。

乌镇品牌提升发展路径

4.城镇与乡村的融合共生

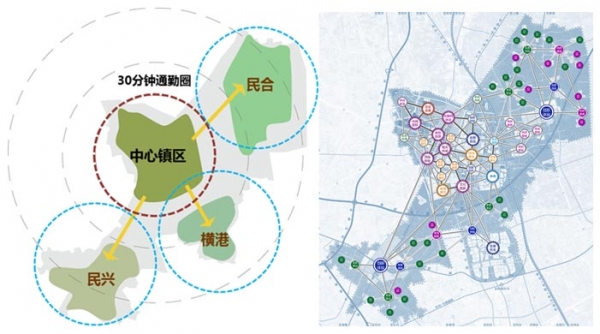

优化城乡空间格局,全域功能一体化组织

结合乌镇互联网时代的全新产业功能发展态势和多元人群需求,实现功能全域分层复合布局,促进城乡功能的跃升和融合。引导休闲旅游、文化体验、特色工业等产业功能向全镇域,尤其是外围集镇和村庄布局,破解镇区空间容量饱和、无序规模扩展问题的同时,带动城乡一体化发展。依托镇区和集镇等服务核心,按照30分钟通勤范围,形成镇域四个城乡休闲-就业-服务生活圈,统筹引导差异化和特色化发展。

全域功能体系规划

重塑乡村多元价值,激活乡村复兴

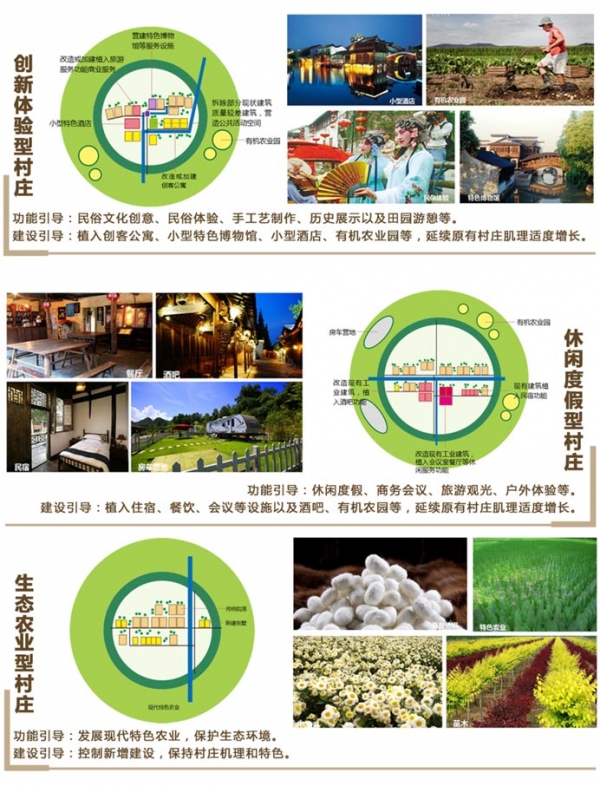

搭建乡村互联网数据中心和网络平台,重点推进“乡村民宿+农家展厅+农户网店+乡村节庆”四方面的软硬件建设。在保留现状村落肌理的基础上,充分挖掘历史、民俗文化和生态元素;为乡村地区植入旅游休闲、创客创意、农业观光等新兴功能,提升生态环境和休闲品质,实现乡村特色化发展。重点构建创新体验型、休闲度假型、生态农业型三类村庄发展模式,全面复兴乡村地区。并据村庄不同的基底条件,进行功能植入型、功能置换型和功能提升型三种类型用地引导。

乌镇三类村庄发展引导

5.线上与线下的融合共生

积极推进乌镇数据的全面开放和共享,打破信息分享壁垒,整合部门资源,启动乌镇大数据实验室的建设。搭建全三维、全数字化的城乡信息CIM平台。CIM平台融合城市所有建筑、市政、交通设施等技术系统,实现各规划技术专业的技术集成、有效协同和精确分析。面向政府有效辅助城市规划、建设和管理工作,面向市民有效开展公众参与,面向游客提供数字导览和创意体验服务。推进互联网创新应用,促进线上与线下的融合,打造全球智慧城镇的样本。

全三维、全数字化的城乡CIM平台示意